Au Printemps des Comédiens, Gildas Milin et les élèves de la dernière promotion de l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier) présentaient Arche, une fiction très documentée autour de la Pitié-Salpêtrière. Le nom de la Pitié-Salpêtrière, en lui-même, est déjà une porte obscure qui nous conduit à l’Histoire, à l’effroi, à l’hypnose, à l’inextricabilité du vrai, du fantasme, et de la folie. Gildas Milin et les élèves de l’ENSAD nous ont plongé.e.s, ce samedi 8 juin au Théâtre du Hangar, entre les murs de la Pitié-Salpêtrière, pour un voyage de 5h00.

« Par les fentes des murs des miasmes fiévreux » (Baudelaire)

En 1656, l’Arsenal de la Bastille, trop à l’étroit et trop proche des maisons et des commerces, déménage vers l’actuel 13ème arrondissement, alors loin de la ville dont la limite se situait au jardin des plantes. On y fabriquait de la poudre à canon à base de salpêtre, de soufre et de charbon de bois. Le salpêtre, littéralement “sel de pierre”, est un nitrate de potassium qui apparaît sur l’humidité des murs de pierre. Il était fabriqué, à la salpêtrière de l’Arsenal, selon la recette du Liber Ignium (”livre des feux”), par un mélange de paille, d’excréments, d’urine de cheval, de mortier ou de cendre, et de fumure.

L’entreprise de l’Arsenal, peu rentable, est cédée au Roi Louis XIV en 1656. Louis XIV confie à l’architecte Libéral Bruand la construction, à partir des bâtiments désaffectés de la salpêtrière, d’un complexe hospitalier : Bicètre pour les hommes, la Salpêtrière pour les femmes, tandis que la Pitié, encore de l’autre côté du jardin des plantes, accueille des mendiants et, plus tard, des enfants.

Un hôpital, à cette époque, ce n’est pas un lieu de soins, mais un lieu d’enfermement. Sous l’autorité de l’Église, le but de l’hôpital n’est pas d’y guérir, mais d’y mourir en bon.ne chrétien.ne. A la Salpêtrière, femmes démentes et prostituées sont internées à côté des indigentes, des infirmes, des trop âgées. La démence, loin d’être perçue comme le symptôme d’une maladie qu’il faut traiter, est appréhendée comme l’expression d’une faute qu’il faut punir, corriger, en mortifiant le corps et l’âme. En 1684, un nouveau pavillon voit le jour, celui de “la Force”, prison pour femmes condamnées pour faits de droit commun, débauche ou prostitution publique. Dans la mémoire du nitrate de potassium et de la poudre à canon, Paris cache à la Salpêtrière ce qu’elle ne veut pas voir dans ses rues. Elle y entasse des femmes qui constitueront un stock utile, celui des utérus destinés au peuplement de la Nouvelle-France, aujourd’hui le Québec. Ces “Filles de Joie”, appelées “Filles du Roi”, s’entassent dans les dortoirs ou croupissent dans des cachots humides infestés de moisissures et de rats : elles attendent d’y mourir, ou qu’on les envoie aux Amériques, et de disparaître définitivement, d’une manière ou d’une autre, de la surface du sol de France.

L’hôpital/Prison peut accueillir jusqu’à 10 000 personnes : démentes, infirmes, malades, indigentes, prostituées, mendiantes. Les murs de la Salpêtrières sont hantés, peuplés de cris, de pleurs, de peurs, de douleurs, abritant les mânes et mémoires de toutes ces femmes violentées et disparues. Sur la scène du théâtre du Hangar, les fantômes habitent, tourmentent, lamentent. La scénographie de Patrick Laffont de Lojo installe sa lucarne vitrée à même le plancher et, dans un jeu de projections et de reflets, déréalise et spectralise les vivant.e.s : médecins, infirmières et patientes. Dans l’écriture de Gildas Milin, on ne sait pas qui, de la fiction ou du document, sert de support à l’autre. On ne sait pas qui tient l’ensemble, qui envahit et qui est envahi.e. Mais on sent que la force travaille dans les envers. On sent que c’est par le voile des démarcations que la fiction contamine le réel, à moins que ce ne soit le réel qui contamine la fiction. On sent que ça fonctionne par contagion, dans un mouvement de salpêtre, de nitrate de potassium, de “fleur de sel des pierres” qui suinte par les pores des murs que l’on dresse. Ni juxtaposition, ni indicateur des différentes modalités énonciatives, l’écriture elle-même sombre ou s’éclaire à cette folie qui confond le réel et l’hallucination.

De la démence à l’hystérie

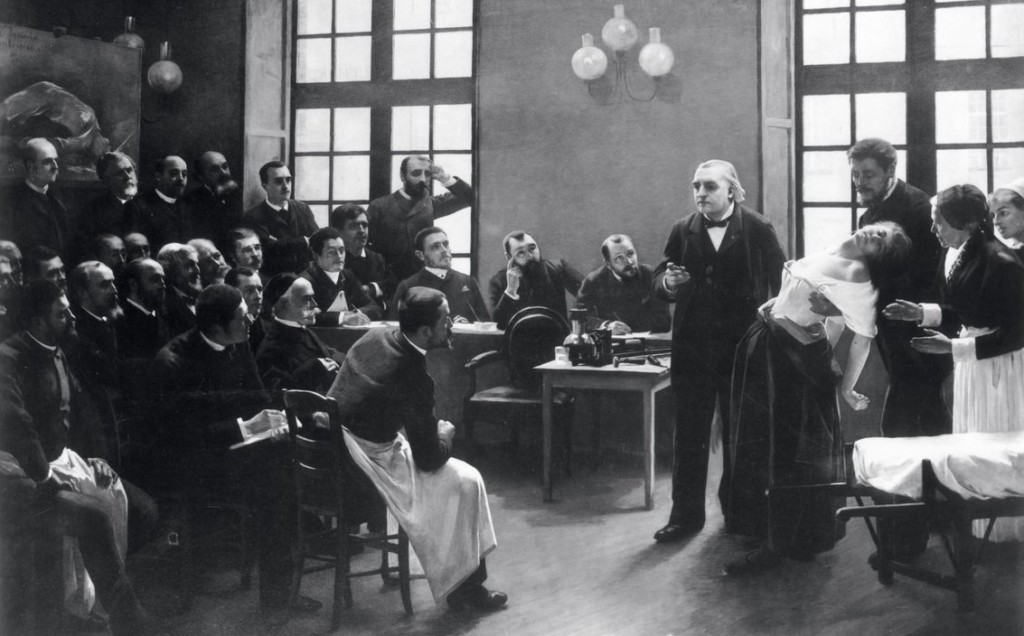

Il faudra attendre la Révolution pour que l’idée de soin et de punition se distinguent, et pour considérer que la guérison est favorisée par des conditions de vie décentes. Progressivement, l’hôpital se fait laïc et la démence se fait Hystérie, à même d’expliquer divagation, spasmes, violence et prostitution. Du grec ὑστερικός / hysterikós, « qui concerne la matrice », l’Hystérie désigne alors une maladie de l’humeur typiquement féminine, qui avait son siège dans l’utérus et se définissait comme un « accès d’érotisme morbide », maladie que l’on soignait sexuellement. Il faudra attendre Jean-Martin Charcot, dont le nom est associé à celui de la Pitié-Salpêtrière, pour que l’hystérie soit redéfinie comme une névrose qui peut toucher autant les hommes que les femmes. Il peine, sur ce point, à se faire entendre, comprendre, et à se comprendre lui-même. C’est Charcot qui établit, également, que l’hystérie n’est pas liée à une quelconque lésion cérébrale mais, somatique, aux chocs traumatiques qui ont été tus, cachés, étouffés, refoulés. L’hôpital se fait, dès lors, psychiatrique. La première chaire de Neurologie est ainsi créée, les comportements sont observés, analysés et quelques dérives d’expérimentations, donnant un tour clinique à la cruauté, sont rapidement attestées. Sous l’impulsion de Charcot, la Pitié-Salpêtrière inaugure l’« âge d’or » de l’hypnose en France. C’est à ce point précis de l’histoire de la Salpêtrière que commence le récit d’Arche, autour de la direction polémique de Jean-Martin Charcot.

Brillant, ombrageux et ambivalent, Charcot met en place des techniques problématiques, notamment en exhibant ses patientes lors de ses cours, lors de conférences, lors de visites. Les patientes hurlent, révulsent, s’évanouissent, devant un parterre d’hommes habillés en costumes sombres. Étudiants, journalistes, Maupassant, les frères Goncourt se pressent dans l’amphithéâtre : les cours et conférences de Charcot sont de véritables succès.

Autre temps, autre stock : les femmes de la Salpêtrière seront, à nouveau, utilisées, optimisées, exploitées, non pour peupler l’Amérique, mais pour nourrir les fantasmes et les imaginaires.

Augustine n’a que 15 ans, lorsqu’on la fait rentrer, vêtue d’une chemisette blanche, dans l’amphithéâtre afin de l’hypnotiser en public. Tortillante au sol, son corps en proie aux spasmes et faisant récit d’un amant imaginaire, Augustine est dans une transe hypnotique dont elle n’a pas conscience, tandis que l’assistance se délecte d’une foire médicale aux allures de zoo érotique. Charcot vient d’emporter l’adhésion enjouée de son auditoire.

De l’hystérie au théâtre

Jean-Martin Charcot, de son propre aveu, verra dans les spasmes d’Augustine une puissance esthétique qui rapproche la folie de l’art. C’est à l’aune de l’hystérie et de ses convulsions qu’il relira, également, l’histoire religieuse, celle de la béatitude des saintes dont les yeux ne regardent pas tant vers le ciel divin que ce qu’ils se retournent vers les mystères enfouis d’une vie traumatique et intérieure.

La jeune Augustine devient l’égérie de Charcot, la muse de ses cours de médecine, son cobaye favori. Elle le restera plusieurs années, avant de devenir, ensuite, infirmière à la Salpêtrière. Augustine finira, après plusieurs tentatives, par s’enfuir de l’hôpital et disparaîtra sans laisser de traces en 1880. Mais qu’importe, une nouvelle reine de l’hystérie entre en scène, elle se nomme Marie, plus connue sous le nom de Blanche Wittman.

Une femme, ou une autre, jouée par une actrice, puis par une autre : Arche évoque toutes ces figures de femmes bafouées, sur qui les soins s’apparentent à du viol et les traitements expérimentaux à de la torture. Dans la circularité de l’espace scénographique, l’amphithéâtre se fait arène, piste, geste primordial de la théâtralité, celle-là même que Sarah Bernard viendra chercher pour puiser l’inspiration de sa Phèdre : yeux révulsés, bras, poignets, mains, doigts, crispés, corps noueux, tête rejetée en arrière, spasme de la poitrine et de la langue.

Et tandis que les folles retournent dans leurs cellules sous le regard badaud des étudiants en médecine, parmi les cris et les grognements des autres patientes, les bras noués d’une camisole, Sarah Bernard retournera dans ses appartements, sous le regard admiratif du public debout dans la salle, parmi un tonnerre d’applaudissements, les bras chargés de fleurs.

“Mélancolie des vierges et des veuves”, mort, deuil, chagrin, jeux d’argent et fureur, le Théâtre s’invite à la Salpêtrière par les figures d’Alfred Binet et d’André de Lorde. André de Lorde est un des auteurs les plus prolifiques du théâtre d’épouvante qu’on appelle Grand-Guignol. Il écrit, en 1908, Une Leçon à la Salpêtrière, pièce dans laquelle il met en scène une jeune fille, paralysée d’un bras depuis qu’elle a fait l’objet d’une expérience clandestine qui a mal tourné, qui retrouve l’interne responsable de son infirmité et se venge en lui jetant de l’acide au visage. Cri, hurlement, spasme…

Fait divers ou qui aurait pu l’être, mise en abyme, anticipation avant l’heure, théâtre dans le théâtre dans le théâtre dans le théâtre : les actions et les présences d’Arche se composent en figures cristallines, faisant miroiter le réel par le prisme scintillant de la fiction réfléchissante, pour une dramaturgie en forme de nitrate de potassium.

Marie Reverdy

Écriture et mise en scène : Gildas Milin / Avec : Marwan Ajili, Léopold Bertheau, Clara Bertholle, Dominique Dijoux, Célia Farenc, Juliette Jeanmougin, Clara Lambert, Coline Le Bellec, Tristan Leroy, Eloïse Marcenac, Nicolas Mares, Hugo Serre, Colin Sinoussi, Lauretta Tréfeu / Assistant à la mise en scène : Gaël Baron / Scénographie et création lumière : Patrick Laffont de Lojo / Piano, arrangements musicaux et vocaux : Dominique Dijoux / Direction vocale : Philippe Laboual / Création son : Alexandre Flory / Régie plateau : Rémi Jabveneau / Régie lumière : Yannick Delval

Production : Ensad Montpellier / Avec le soutien de la Drac Occitanie, de la région Occitanie et de la Métropole de Montpellier.

Prochaines dates : VEN 14 JUIN 20h • SAM 15 JUIN 21h au Théâtre du Hangar

Des conditions faites par des hommes pour des hommes ! Une page vraiment horrible de l’histoire de France. J’avais déjà entendu parler de ces conditions au Moyen Âge en lisant les écrits de Michel Foucault. Une époque vraiment cruelle !

J’aimeJ’aime